歯周組織再生療法

歯周組織再生療法|中度・重度の歯周病でも歯を残せる可能性があります

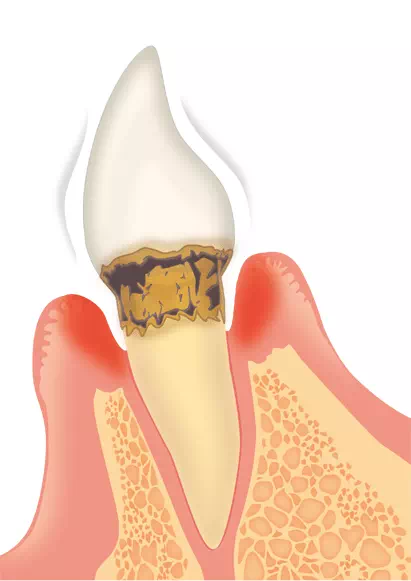

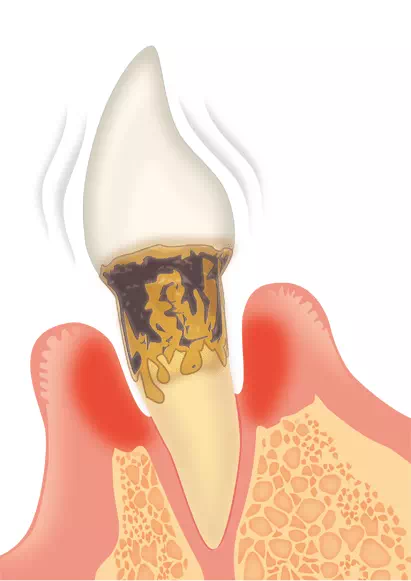

歯周病が進行すると、歯を支えている骨や歯ぐきが破壊され、最終的には歯が抜けてしまうことがあります。一度失われた歯周組織は、自然には元に戻りません。

当院では、専用の薬剤や人工の補填材を使用して、歯ぐきや歯を支える骨などの歯周組織を再生させる「歯周組織再生療法」を行っています。

「抜歯が必要」と言われたケースでも、歯周組織再生療法によって大切な歯を残せる可能性があります。大切な歯を少しでも長く健康に保ちたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。LUSIAの院長である小沼は日本1.2%しかいない歯周病専門医です。歯周組織再生療法に関しては小沼の専門分野です。

このようなお悩みはありませんか?

歯周病が進行している方は、次のようなお悩みを抱えていることが多くあります。

- 歯がグラグラしている

- 歯ぐきが下がり、歯が長く見える

- 痛みがあり、食べ物をうまくかめない

- 歯ぐきが腫れ、出血や膿が見られる

- 歯科医師から「抜歯が必要」と言われたけれど、できれば歯を残したい

- 歯周病の進行を食い止めたい

- 口臭が気になる

- 食事が楽しめず、全身の健康も心配

これらの症状に心当たりがある方は、歯周組織再生療法によって改善できる可能性があります。

歯周組織再生療法に使用する主な材料

歯周組織再生療法は、失われた歯ぐきや骨などの歯周組織を再生させることを目的とした治療です。患者さまの歯周病の症状や骨の欠損状態に応じて、さまざまな材料や手法を組み合わせて行います。

ここでは、歯周組織再生療法で使用される代表的な材料をご紹介します。

エムドゲイン

歯の発生に関わるたんぱく質を主成分とする薬剤です。歯の根元に塗布することで、失われた歯周組織の再生を促します。世界的にも実績が豊富で、歯根膜・セメント質・歯槽骨など歯周組織全体の再生が期待できます。

リグロス

血管の新生や組織の修復を助ける成長因子を含む薬剤で、とくに歯槽骨の再生に効果があります。厚生労働省によって保険適用が承認されており(適用には条件あり)、国内でも広く使用されています。

メンブレン(再生誘導膜)

再生に必要なスペースを確保するための特殊な膜で、骨や歯根膜の再生を妨げる細胞の侵入を防ぎます。骨の再生に時間がかかる場合でも、メンブレンを使用することで再生がスムーズに進むようサポートします。

骨補填材(骨移植)

骨が大きく失われている部分に、患者さまご自身の骨(自家骨)や人工骨を用いて骨を補います。しっかりとした骨の土台を再建することで、歯の安定性が増し、再生療法の効果も高まります。

結合組織・角化歯肉(歯肉移植)

歯ぐきが大きく下がってしまった場合には、患者さまご自身の口腔内(主に上あご)から採取した結合組織や角化歯肉を移植することがあります。

結合組織は歯ぐきの内側にある柔らかく弾力のある層で、移植により歯ぐきの厚みを補強する役割があります。一方、角化歯肉は歯のまわりにある硬くて丈夫な歯肉で、歯を安定させ、細菌や刺激から歯を守ります。

歯肉を移植することで、歯ぐきの健康を保ちやすく、見た目も自然に整えることが可能です。

歯周組織再生療法のメリット

かむ機能が改善し、全身の健康状態が向上する

歯がぐらついてしっかりと咬めないと、食事の楽しさが損なわれ、栄養不足につながることもあります。

歯周組織再生療法によって歯ぐきや歯を支える骨が再生すると、食べ物を咬む力が戻ります。食事のストレスが軽減され、栄養バランスのとれた食生活が送れるようになるため、全身の健康状態にも良い影響があります。

見た目が改善し、自信が持てる

歯ぐきが下がって歯が長く見えると、実年齢よりも老けた印象を与えることがあります。歯周組織再生療法によって歯ぐきの状態が回復することで、見た目が改善し、若々しい印象を取り戻せます。人前で話すことや笑うことに抵抗がなくなり、自信の向上にもつながります。

抜歯を避けられる可能性がある

重度の歯周病で「抜くしかない」と言われた場合でも、歯周組織再生療法で残せる場合があります。ご自身の歯を残せれば、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどの代替治療の必要がなくなり、身体への負担や治療費も抑えられます。

歯周組織再生療法のデメリットと注意点

出血・腫れ・感染のリスク

歯周組織再生療法は外科手術をともなうため、術後に出血や腫れ、まれに感染を起こすリスクがあります。術後は歯科医師の指示に従い、処方された抗生物質をきちんと服用し、安静に過ごすことが大切です。

適応できないケースも

歯周組織再生療法はすべての症例に適応できるわけではありません。骨の溶け方やぐらつきの程度、全身状態などによっては、治療の効果が見込めない、あるいは適応できない場合があります。まずは精密な検査を行い、歯周組織再生療法が適応可能かどうかを慎重に判断いたします。

歯周組織再生療法の流れ

-

Step1.精密検査

以下の検査を行い、現在の歯周組織の状態を詳しく調べます。

- レントゲン撮影

- 歯周ポケット検査

- 歯の動揺度測定

- CT撮影

検査結果をもとに、歯周組織再生療法の適応かどうかを判断し、治療計画をご提案します。

-

Step2.基本治療(歯石除去・口腔内環境の改善)

炎症の原因となる歯石やプラーク(歯垢)を徹底的に取り除きます。また、ご自宅での正しいブラッシング方法もお伝えします。歯周組織再生療法の成功率を高め、治療後の再感染を防ぐためにも、お口の中を清潔に保つことは非常に重要です。

-

Step3.再生療法の実施

エムドゲインやリグロスなどの薬剤を使用し、必要に応じてメンブレンや骨移植なども行います。手術は局所麻酔を使用し、痛みがない状態で行いますのでご安心ください。術後は数日以内に消毒を行い、1週間〜2週間で抜糸します。

-

Step4.経過観察・定期メンテナンス

治療後は定期的なクリーニングと再生部位のチェックで、再発を防ぎます。合わせて正しいブラッシング方法や補助器具(歯間ブラシ・フロス)を用いて日々の丁寧な歯磨きも継続していただきます。

必要に応じて喫煙や食生活など、歯周病に影響を与える生活習慣を見直し、治療効果の長期維持を目指します。

歯周組織再生療法は「手術して終わり」ではありません

歯周組織再生療法は、失われた歯周組織を一度の外科手術で再生できる治療です。しかし、手術によって組織が再生されたとしても、治療が完結するわけではありません。再生した組織を長期的に健康に保つには、その後の継続的なケアとメンテナンスが必要です。

LUSIAでは、治療後のセルフケア指導や生活習慣に関するサポートに加え、定期検診とプロフェッショナルクリーニングを通じて、再生した組織の健康維持を支援しています。

「自分の歯をできる限り残したい」というお気持ちに寄り添い、いつでも安心してご相談いただける体制を整えています。歯科組織再生療法にご興味をお持ちの方、現在歯周病でお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。